Aujourd'hui encore persiste dans certains pays musulmans une culture de l'asservissement.

Le 8 août 2007, le Parlement mauritanien a adopté une loi condamnant jusqu'à dix ans de prison tout détenteur d'esclave. En République islamique de Mauritanie, la première ordonnance abolissant l'esclavage date de 1981. Ces législations anachroniques soulignent l'ampleur d'une question restée longtemps taboue : pourquoi, quatorze siècles après la Révélation coranique, plusieurs millions de personnes sont-elles aujourd'hui encore réduites en servitude dans certaines sociétés et pays musulmans ? L'islam et la civilisation qui en découle ont-ils combattu les pratiques esclavagistes ou s'en sont-ils finalement accommodés ?

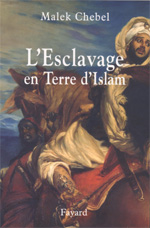

« Au temps du prophète Mahomet et des premiers califes (622-661), on assiste à une tentative sincère d'émancipation et d'affranchissement, alors que l'esclavage est une pratique courante et ancienne, explique l'anthropologue et spécialiste de l'islam Malek Chebel, auteur de L'Esclavage en terre d'islam (Fayard). Le Coran, qui aborde le sujet dans 15 sourates, prend globalement la défense des asservis. » Le cas de Bilal, esclave noir affranchi devenu le premier muezzin (celui qui appelle à la prière) de l'islam, reste un symbole très fort. L'interdiction de réduire en esclavage un musulman sera, en théorie, étendue aux juifs et aux chrétiens, qui sont considérés comme dhimmis (protégés).

Mais cette dimension émancipatrice va trouver ses limites. « En l'absence d'interdiction absolue dans le Coran, les grandes familles féodales vont distordre le sens des versets pour les rendre favorables à leurs intérêts commerciaux », poursuit Malek Chebel. Parallèlement, l'expansion foudroyante de l'empire musulman va susciter un besoin de main-d'oeuvre croissant. Qui sera souvent comblé par la mise en esclavage de captifs de guerre, mais aussi de populations en contact avec les marchands arabes. Dans son essai sur Les Traites négrières (Gallimard), l'historien Olivier Pétré-Grenouilleau estime que la traite orientale, qui perdure du viie siècle aux années 1920, a asservi 17 millions d'Africains. A cela il faut ajouter 3 à 4 millions d'esclaves « blancs » raflés par les Turcs, mais aussi les pirates barbaresques du Maghreb.

L'esclavage en terre d'islam a recouvert des réalités très diverses. Les chances d'émancipation, voire d'ascension sociale, n'étaient pas les mêmes pour un Soudanais soumis au travail forcé, une belle Circassienne destinée à un harem ou un jeune homme des Balkans intégré de force à un corps d'élite de l'armée, comme les janissaires ou les mamelouks.

Toutes ces pratiques, longuement intériorisées, expliquent la persistance, dans certains pays musulmans, d'une « culture de l'esclavage ». Car aujourd'hui, comme le souligne Malek Chebel, les «serviteurs» noirs de Mauritanie, les « domestiques » des palais marocains ou des monarchies du Golfe, les enfants exploités en Afrique de l'Ouest ou en Indonésie sont-ils autre chose que des «esclaves modernes» ?

___________

Source: lexpress

(M) avomm

Le 8 août 2007, le Parlement mauritanien a adopté une loi condamnant jusqu'à dix ans de prison tout détenteur d'esclave. En République islamique de Mauritanie, la première ordonnance abolissant l'esclavage date de 1981. Ces législations anachroniques soulignent l'ampleur d'une question restée longtemps taboue : pourquoi, quatorze siècles après la Révélation coranique, plusieurs millions de personnes sont-elles aujourd'hui encore réduites en servitude dans certaines sociétés et pays musulmans ? L'islam et la civilisation qui en découle ont-ils combattu les pratiques esclavagistes ou s'en sont-ils finalement accommodés ?

« Au temps du prophète Mahomet et des premiers califes (622-661), on assiste à une tentative sincère d'émancipation et d'affranchissement, alors que l'esclavage est une pratique courante et ancienne, explique l'anthropologue et spécialiste de l'islam Malek Chebel, auteur de L'Esclavage en terre d'islam (Fayard). Le Coran, qui aborde le sujet dans 15 sourates, prend globalement la défense des asservis. » Le cas de Bilal, esclave noir affranchi devenu le premier muezzin (celui qui appelle à la prière) de l'islam, reste un symbole très fort. L'interdiction de réduire en esclavage un musulman sera, en théorie, étendue aux juifs et aux chrétiens, qui sont considérés comme dhimmis (protégés).

Mais cette dimension émancipatrice va trouver ses limites. « En l'absence d'interdiction absolue dans le Coran, les grandes familles féodales vont distordre le sens des versets pour les rendre favorables à leurs intérêts commerciaux », poursuit Malek Chebel. Parallèlement, l'expansion foudroyante de l'empire musulman va susciter un besoin de main-d'oeuvre croissant. Qui sera souvent comblé par la mise en esclavage de captifs de guerre, mais aussi de populations en contact avec les marchands arabes. Dans son essai sur Les Traites négrières (Gallimard), l'historien Olivier Pétré-Grenouilleau estime que la traite orientale, qui perdure du viie siècle aux années 1920, a asservi 17 millions d'Africains. A cela il faut ajouter 3 à 4 millions d'esclaves « blancs » raflés par les Turcs, mais aussi les pirates barbaresques du Maghreb.

L'esclavage en terre d'islam a recouvert des réalités très diverses. Les chances d'émancipation, voire d'ascension sociale, n'étaient pas les mêmes pour un Soudanais soumis au travail forcé, une belle Circassienne destinée à un harem ou un jeune homme des Balkans intégré de force à un corps d'élite de l'armée, comme les janissaires ou les mamelouks.

Toutes ces pratiques, longuement intériorisées, expliquent la persistance, dans certains pays musulmans, d'une « culture de l'esclavage ». Car aujourd'hui, comme le souligne Malek Chebel, les «serviteurs» noirs de Mauritanie, les « domestiques » des palais marocains ou des monarchies du Golfe, les enfants exploités en Afrique de l'Ouest ou en Indonésie sont-ils autre chose que des «esclaves modernes» ?

___________

Source: lexpress

(M) avomm

Actualités

Actualités

![Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987] Bâ Seydi.JPG: [exécuté en 1987]](https://www.avomm.com/photo/gal/min/mgal-54568.jpg?v=1332147721)

![Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987] Sarr Amadou.JPG : Lt [exécuté en 1987]](https://www.avomm.com/photo/gal/min/mgal-54566.jpg?v=1332147723)